能登半島の震災によせて

年頭ブログ再開に先立ち

元旦の激震、能登の地震災害について

お見舞いを書かせてください。

学生時代の研修旅行。

私は金沢の旅行企画をしました。

研修旅行の後、上野の国立博物館で見た【珠洲焼】(上部写真)の地に

ぜひ行ってみたい!と珠洲に立ち寄りました。

思い出の風景とかけ離れた状況に心を痛めています。

万博もミサイルもいりません。

その分のお金は、珠洲、能登の方々に使ってほしいです。

珠洲の黒い焼き物。

炭化焼成に向く土は、黒く重い瓦作りにも適しています。

今回、地元の伝統品である黒瓦とそれを支える屋根の構造体だけが

形を残して地面に落ちている画像を多く見ました。

重い瓦への警告は、繰り返し起こった震災で何度もあったはずなのに。

割合新しい朝市の街並みにも・・・どうして?

土の手仕事に関わる一人として、苦しい気持ちです。

瓦や瓦造りの職人さんを「悪くないから」と慰めたい気持ちです。

先の事になるのかもしれませんが、復旧の折には

重くない屋根を採用してくださるように願います。

黒く美しい瓦焼技術は【屋根以外の場所で美しさを発揮できるように】と

願っていることも書き記しておきます。

またね!ゆうさく。

庭で過ごすようになってから三か月。

猫のゆうさくは消えてしまいました。

それまでにも帰ってこない日はあったし、

その夜が満月だったこともあって、

どこかで女の子と遊んでいるとか

ライバルと喧嘩でもしているのだろうと思っていました。

でも、翌朝帰らず、以来、全く姿を見せず。

すでに2週間になります。

心配ではあります。が。

「家の中に保護することはしない、今の自分にはできない。」

そう決めた時から、心の準備はしていました。

11月に入ったころから、ゆうさくには

ここ以外に、餌をもらえる場所ができた様子がありました。

急激に太ってきていたからです。

だから、一番可能性が高いのは

「そっちの家で飼われることにした」ってことでしょう。

おうちの中に入れてもらえたなら、何よりの事です。

農業用の水路と田畑が「けもの道」になっていて

車道を渡る猫がすくないこの地区では

交通事故は確率が下がります。

喧嘩のケガの方があり得ます。実際カサブタだらけでしたし、

猫だけではなく犬にもカラスにも喧嘩を売っていましたから。

その結果帰れないなら、それは

雄猫として充実した生だと考えます。

先日、地区の班長会議で「空き家問題」が議題に出ました。

誰も住まなくなってしまった家が、近所にも増えてきています。

そのおうちで飼われていた猫が、空き家をうろつけど餌もなく、

結局、野良猫になってしまったという事も聞きました。

ゆうさくの、あの人懐っこさ。

灯のともる勝手口のドアから「ここは僕のおうちかな?」と

中をのぞきこんでいた目玉を思い出すと、

ああ、そういう表情だったかも、と

なんだか腑に落ちました。

(来てすぐの写真と太ってからの写真)

三か月、この庭で安心して過ごせたよね、ゆうさく。

風邪もケガも直った!

たっぷり太った!

知りえない君の今がどんなものでも

「あの三か月」は、きえない。

できる事はした!縁があるならいつか会える!

またね!ゆうさく。

ゆうさく

先月の1日。小さな祝いを終えた夜。

台所の勝手口で猫の声がした。

網戸越しに覗き込む黄色く光るビー玉二つ。

人感センサーに照らされても逃げようとしない。

ハチワレ、白黒、とがり耳。

おなかが空いているのだろう、

祝いの客なら馳走して進ぜよう、と

残してあった猫フードを開けた。

それからひと月、市に相談して「さくら猫」となり

「ペーロン・ゆうさく」と呼ばれ

庭の一角に滞在を続けている。

瞬く間に木に駆け登り、降りられずに鳴く。

夜中に喧嘩、傷だらけ。カラスにからかわれ、カエルを追う。

腹ペコ主張は大声で、腹が満ちれば甘えたい。

障害猫だったグニャにはなかった

やんちゃな猫の姿を見せてくれる。

これから冬だね。

どうしようね・・グニャ。

グニャが今もいたら、

外から覗き込んだ時点で猛烈に威嚇の「シャー!!」

とっくに追っ払われていたよね。

猫の幸せって、人の幸せって何だろうね。

駆け巡ること?

安全室内暮らし?長生き?

壁のグニャ、写真の猫に問いかける。

昨日の雨で白萩は散った。

フジバカマが咲いた。

ゆうさくは昼寝。

グニャ

一周忌。

酷暑釉作り 3(最終回)

三回続きの最終回、やっと陶芸家らしい道具が登場します。

「ポットミル」「ミルラック」という、

昭和の家内工業的な機械です。

見かけだけではなく、稼働音がまた超昭和レトロ。

(ポンコツともいう)

白い筒状に見えるのが

硬いアルミナ磁器の焼物で出来たポットです。

同じく硬いアルミナ磁器製ボールをこの中に入れて使います。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

筒状のポットの中に→水をいれ→材料をいれ軽く混ぜ

→アルミナボールを入れて

→パッキンと蓋をしっかりねじ止め

→腰に気を付けて持ち上げる(超重い)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

これをミルラックに乗せスイッチを入れると

【ハムスターの回し車】の要領で回転を始めます。

すると中で材料がボールと共に回転し

すりつぶされて滑らかな釉が出来上がる、

という仕組みなのです。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

時計で確認し決められた時間をガラガラゴロゴロ。

時間が来たら、ラックから外し(重い)

→ふたを開け、アルミナボールを取り出し

→大タライにセットしたふるいの上から中身をだします(重い)。

→再度、中に水を入れて内部を洗い

→ジャバジャバ振り回して大タライへ。(超重い)

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

タライの中身が出来上がった釉薬!です。泥水にしか見えませんが。

大タライから、釉薬の名前を書いたバケツに

慎重に移し終えたら、これで1種類出来上がり。

次の釉薬のために、すべてを洗って、

作る釉薬の回数分、同じ作業を繰り返します。

陶芸っていうと「粘土が重そうで力が必要」って思われがち。

でも、私の場合は

釉づくりや原料管理の方が、よっぽど力業。

この夏は、力仕事頑張りました。

自分に、ヨシヨシヾ(・ω・`)

酷暑釉作り 2

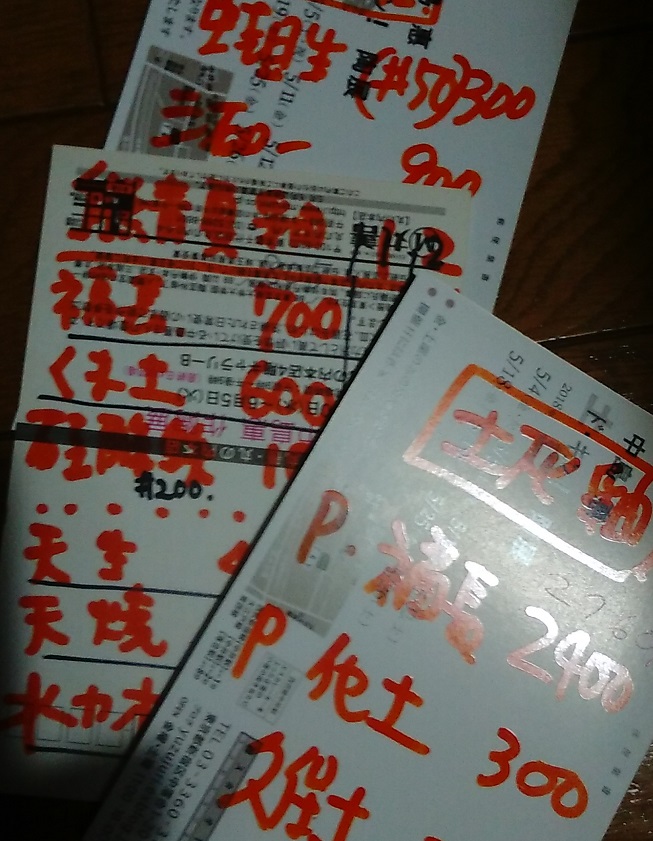

釉薬づくり話、前回の続きです。(画像は、今回の釉づくりカードです。)

やっと涼しい水作業の話に進みます。

まずは、屋外土石類の収納箱の「蓋」に降り積もった砂埃と

作業場の棚、床、器具等すべてを

ホースの「ジェット水流!」で流します。

作るからには埃を混ぜ込みたくありませんからね。

全身びしょぬれになって、気持ちイイ!

着替えてさっぱりしたところで「計量作業」に入るのですが、

開始早々、【福島長石】の袋が空っぽに・・。

長石、珪石に限っては「新しい袋」に切り替わる時

作業が増えちゃうんです。

新しい袋、といっても購入は2004年なのですが、

それでも袋の中身はしっかり湿ってます。

レンジで湿気を飛ばし、水分量の計算をしてから正しく計量しないと

釉薬の成分が変わってしまいます。

溶解温度にかかわる事ですので、これは必須の作業なのです。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

湿った福島長石200グラムをレンジOKの器に量り

→レンジでチン→塊をほぐして湿気を飛ばす→再レンジ!

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

これを蒸気が出なくなるまで根気よく繰り返します。

大学での釉薬づくり大会の日には

「1㎏をステンレスボールに入れ、ガス台で乾かす」のが

恒例になっておりましたが、真夏の一人作業では

1キロなんてやってられん、むりむり。(今も続いているのかなぁ)

暑い台所で汗だくになりつつアッチッチの長石をそっとほぐす私。

粉を舞い散らせるてはいけないし、

汗を長石にたらしてはもっといけない!!

レンジの際、微分末の表面が沸く水面のような動きを見せ始めたら、

水が全部飛んだ合図。ちょっと冷ましてから再計量します。

200グラムが174グラムに減ってしまったという事は・・

ええっと・・

苦手な算数に内側からも汗が・・。

200÷174=1.149425287356322

約1.15を元の重量に掛ければ・・いいの?いいのかな?

(算数ダメ・・不安)

ちなみに、計測のため乾かした福島長石は

「実験用瓶」(インスタントコーヒーの瓶ですが)に保存します。

釉薬調合テストに使いますので、乾燥作業は無駄にはなりません。

私の窯焚きではテストピースが入らない事はありませんからね。

福島長石を使う調合カードすべてに

水分込みの修正重量を書き込んで、元の「計量作業」に戻ります。

材料を計量して→材料ごとに新聞紙に包みます。

これは計量ミスや材料間違いに気づいた時に、

対応できるための知恵、安全策です。

ここまでで一日終わっちゃいます。

原料の埃をシャワーで流して、続きは明日。

酷暑釉作り 1

プレハブ屋根一枚、

冷却装置は「扇風機」だけの仕事場で

今年の8月は、いささか暖かすぎました。

こういう時は頭が動かないので

水を使う肉体労働に限ります。

というわけで、

「今月は釉と化粧土を作るぞ」という事になりました。

作業の様子を何回かに分けて

書いてみようと思っていたんですが。。。

本当に今月は慌ただしくて

気が付いたらもう8月終わっちゃう!

まとまりませんが、書いてある分だけでも

更新していこうと思ってます。

よろしければお付き合いください。

≪酷暑釉づくり その1 ガイロメタタキ≫

ウチの場合は

【工房のポットミルを基準に何ポット分作るか】を

決める作業からはじまります。

青磁釉、白化粧、生化粧、土灰釉、など、

今回作る釉の調合を大きな字で書き出すのです。

間違っていたら全部台無し、大悲劇になりますからね。

書きあがったら原料の在庫点検に取り掛かります。

と!

あらら!!不足品が見つかりました。

数種類ある私の「白系化粧土」によく使われる

【蛙目土(がいろめつち)#50粉末】が

数百グラムしかありません・・2キロは欲しいのに・・

蛙目土自体の在庫は買ってあるのです。が、

それはゴロゴロしたこぶし大の塊状。

このままで使えないのです。

メッシュ50番を通した、「ふるい粉」が必要なので

まずはこれを自作します。

蛙目粘土を出し→新聞紙数枚の上に乗せ

→ 手掛矢(てかけや)と呼ばれる木づちのオバケで叩きまくり

→ひたすら粉砕し→ステンレスのふるいにかけて

→細かな粉状のものを得る・・・

こんな、超古風・純肉体労働です。

「打ち出の小づち」を振るなら古来お姫様のお仕事なのですが。

蝉しぐれトタン屋根の下♪ 気温は37度越え~♪

ドスンドスンと振り下ろし♪ パフンパフンと土埃~♪

目指せ3キロ ♪ ガイロメ粉末♪

工房のタオル ・エ・

洗濯物が乾かない。

タオルが臭くなる季節だ。

臭いタオルは降格になる。

食器>台所手拭き>工房か雑巾

工房用のタオルは、他と区別するために

印をつける。

オレンジのマジックで「工」とかいた。

なんか愛らしかったので目もかいてみた。

カワイイ。

いむげむ亭のゆるキャラ(?)

工ちゃん誕生の瞬間・・かも。

暑かったので直ぐに広げて

汗拭いちゃったけど、さ。